Este año, la Real Academia de las Ciencias de Suecia otorgó el Premio Nobel de Química a David Baker, de la Universidad de Washington, por su trabajo en el diseño de proteínas mediante computación, y a Demis Hassabis y John Jumper, ambos de Google DeepMind, por la predicción de estructuras proteicas utilizando inteligencia artificial. Estas contribuciones abren nuevas puertas a terapias personalizadas, fármacos más eficientes y a la creación de nuevos materiales con propiedades específicas.

El comité a cargo de otorgar el galardón ha destacado las potenciales aplicaciones de sus logros científicos en numerosos procesos en los que están implicadas las proteínas, desde el desarrollo más rápido de vacunas al descubrimiento de nuevos nanomateriales, pasando por el diseño de fármacos dirigidos para tratar cáncer o la evolución a una industria química más verde.

Desde el Centro de Investigaciones Nucleares para Aplicaciones en Salud y Biomedicina (CINASB) de la Comisión Chilena de Energía Nuclear (CCHEN) se refirieron a estas investigaciones, que catalogaron como relevantes, por cuanto posibilitan “acelerar estudios de enfermedades y la síntesis de materiales de forma más precisa, aprovechando recursos computacionales y de inteligencia artificial. En nuestro contexto, los avances en el diseño computacional y la predicción de estructuras proteicas pueden aplicarse, por ejemplo, en la creación de proteínas que se acoplen de manera estable a radionúclidos, dirigiéndose específicamente a receptores o antígenos en células tumorales. Esto no sólo mejora la selectividad de los tratamientos, sino que también reduce la toxicidad en los tejidos sanos, aumentando la eficacia del diagnóstico y el tratamiento mediante radiofármacos”, señaló el Dr. Felipe Olate Moya.

Por otra parte, la Dra. Ethel Velásquez indicó que “Además, el uso de inteligencia artificial para predecir la estructura de proteínas, sin duda permitirá acelerar el desarrollo de nuevos fármacos. Al analizar grandes conjuntos de datos y simular cómo se comportarán las estructuras proteicas en diferentes condiciones, será posible diseñar, probar y seleccionar las moléculas más prometedoras para un determinado fin, así como estudiar combinaciones de moléculas que pueden ser compatibles para lograr un efecto superior o más duradero. Este enfoque brindará herramientas para refinar y escoger con mayor precisión las moléculas candidatas con las cuales se realizarán estudios más complejos, reduciendo significativamente el tiempo y los costos asociados con la investigación y desarrollo de medicamentos”.

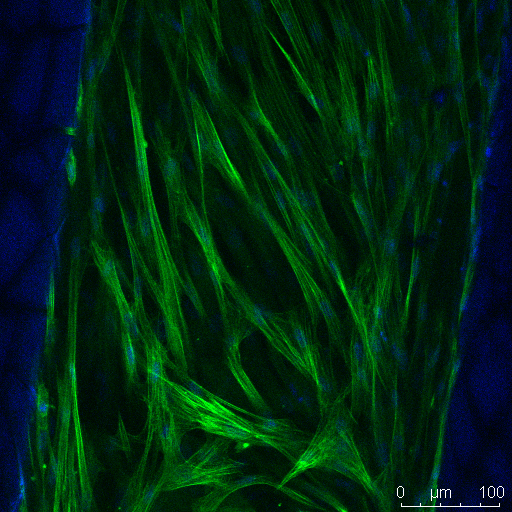

Asimismo, la capacidad de diseñar y predecir la estructura de proteínas también podría ser clave en el desarrollo de biomateriales con propiedades específicas, optimizando su biocompatibilidad, estabilidad y funcionalidad. “Ajustando su estructura, podríamos mejorar sus propiedades mecánicas, hacerlas biodegradables o incluso autorreparables, lo que facilitaría su integración biológica mediante la señalización celular”, comentó el Dr. Olate. Estos biomateriales multifuncionales serían ideales para aplicaciones como andamios en ingeniería de tejidos, promoviendo la regeneración y controlando la interacción con el entorno biológico. En estas áreas, precisamente, el CINASB ya está trabajando.

“El trabajo de Hassabis y Jumper tiene un potencial impacto en el estudio de enfermedades que involucran un funcionamiento anormal de proteínas, como el Alzheimer, el Parkinson y el Huntington. Estos avances podrían abrir la puerta a tratamientos más efectivos para estas enfermedades neurodegenerativas, donde aún no existe una cura. En el CINASB reconocemos la importancia de estos desarrollos y buscamos estar alineados con estos avances científicos para seguir aportando al progreso de la ciencia y la tecnología, en beneficio de la salud y el bienestar”, concluyó el Dr. Felipe Olate.

De igual modo, la Dra. Ethel Velásquez señaló que “La capacidad de diseñar proteínas de forma precisa tiene un alcance que aún no se vislumbra en su totalidad. Podría permitir en el futuro la creación de terapias personalizadas adaptadas a las necesidades individuales de los pacientes, por ejemplo identificando blancos moleculares para enfermedades como el cáncer, trastornos del sistema inmune o enfermedades raras, que representan grandes preocupaciones para la medicina; también hacer posible la creación de proteínas que actúen como “etiquetas o marcas” para una molécula potencial blanco terapéutico, la generación en el laboratorio de anticuerpos altamente específicos para ciertos antígenos característicos en determinadas patologías, y encontrar mejores formas de promover la respuesta inmunitaria, facilitando así el desarrollo de técnicas diagnósticas y de terapias más precisas y efectivas. Por ello, la comunidad científica y médica en el mundo espera grandes contribuciones de estos conocimientos, que se traduzcan en beneficio hacia la medicina y finalmente a la salud de las personas”.